Vivir en beta

Hype, tsunami y estado del arte, la triada de nuestros días.

Hoy voy a empezar la newsletter por el final. Son las 22:47h, momento de cerrar el móvil, con ello dejo atrás una larga jornada laboral y a lo mejor una sesión de series en el tartán para liberar la cabeza.

Tengo el dedo sobre el botón de “Actualizar todo” en el móvil, decenas de aplicaciones que en mi iPhone que prometen más funcionalidad, mejor UX, menos fallos, más seguridad.

Pienso cinco segundos, he decidido no actualizar… y en su lugar configuro mi propio “modo manual”: qué cambio acepto, qué cambio pospongo y qué cambio creo yo. Se que es una utopía, en el mundo tecnológico actual esta es una quimera.

Pero, y si ese gesto mínimo me recuerda que pudiera elegir no ser yo el pasajero: sino ser el piloto.

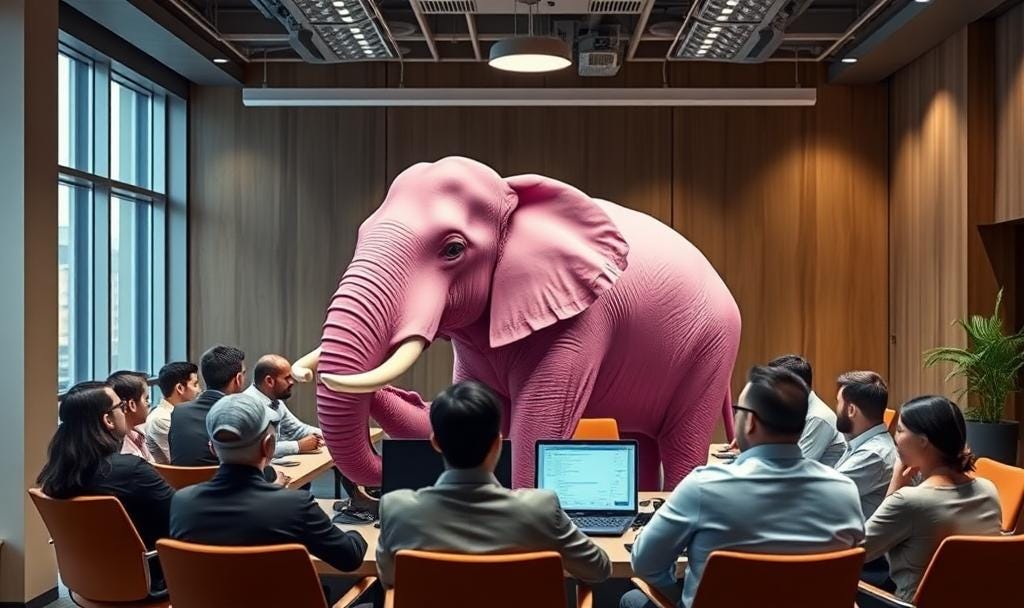

Ese es el Elefante en la habitación del que quiero hablar hoy: ¿Cómo navegar la aceleración tecnológica —con MCP, IA generativa y un ecosistema de incentivos cruzados— sin perder claridad, trabajo ni cordura?

La realidad es que nos hemos acostumbrado a convivir con una “beta infinita”: productos que nunca están “terminados”, interfaces que cambian sin avisar, modelos que se reentrenan a diario y reglas que se reescriben sobre la marcha.

En ese contexto, MCP y la IA generativa aceleran el ciclo: descubrimiento→aplicación→masificación, mientras los incentivos de cada eslabón en la cadena de valor (proveedores, integradores, usuarios y reguladores) nos empujan a mover ficha rápidamente… aunque a veces sea a costa de nuestra claridad.

Por eso, más que pedir “estabilidad”, conviene diseñar barandillas: anclas, límites de datos, criterios de aceptación y micro-experimentos.

Y para aterrizar la idea, aquí tienes algunos de los casos más célebres de productos que vivieron largos periodos en beta (la mejor ilustración de esa beta perpetua):

Gmail — abril 2004 → 7 julio 2009 (≈ 5 años y 3 meses).

Google Talk (Gtalk) — agosto 2005 → 7 julio 2009 (≈ casi 4 años).

Google App Engine (en “Preview”) — abril 2008 → 7 noviembre 2011 (≈ 3 años y 7 meses).

Tesla Full Self-Driving (FSD) Beta — octubre 2020 → ¿Actualidad?

Google News — septiembre 2002 → 23 enero 2006 (≈ 3 años y 4 meses).

Google Calendar — 13 abril 2006 → 7 julio 2009 (≈ 3 años y 3 meses).

Google Docs — 2006 → 7 julio 2009 (≈ 3 años).

Flickr — 2004 → 16 mayo 2006 (≈ 2 años y 3 meses).

Apple Siri — octubre 2011 → septiembre 2013 (≈ casi 2 años).

Proton Mail — 16 mayo 2014 → 17 marzo 2016 (≈ 1 año y 10 meses).

Y es que si el mundo vive “en beta”, nuestra ventaja no es adivinar la próxima versión, sino aprender a pilotar el cambio: fijar límites, alinear incentivos y encadenar micro-acciones que reduzcan ruido y aumenten intención.

¿Ese es el antídoto práctico contra el shock del futuro?

Seguramente no encontrarás respuesta a esa pregunta en la edición de hoy del boletín.

Pero para que puedas empezar a formarte una opinión al respecto, me gustaría que recorriéramos juntos algunas situaciones, ficticias o no, en las que este impacto que estamos viviendo —este tsunami de cambios tecnológicos— se parece a ese elefante rosa en medio de la habitación que todos nos negamos a ver.

Es algo con lo que debemos aprender a vivir y, por qué no, normalizarlo.

Lunes en la oficina, 8:41. “Vivir en beta”

Seguramente tú también lo hayas vivido, entras en tu ordenador, abres una aplicación del trabajo, y...

La interfaz cambió otra vez, (Pon aquí tu palabrota favorita).

En ese mismo momento siento ese pellizco que Alvin Toffler bautizó como “Shock del Futuro”: transitoriedad, sobrecarga de información y sobreoferta. Y del que ya hablamos hace meses en una edición de esta newsletter.

No es ansiedad cualquiera; es la sensación de que la vida cambia más rápido que nuestra capacidad de adaptación. Toffler lo escribió en 1970… sin internet ni smartphones. Hoy, su diagnóstico suena casi como algo obvio.

Y es que cada vez que algo “se actualiza solo”, me descubro aprendiendo a usar la herramienta más que usando la herramienta. Mi patrón se llama “productividad cosmética”: parecer que avanzo mientras me encuentro aprendiendo a hacer lo que ya sabía hacer durante un rato bastante más largo de lo que yo querría.

Y todo este cambio y frustración, desencadenado por un detalle microscópico —un botón movido tres píxeles— me roba 15 minutos de trabajo productivo.

El problema no es el botón. Es la suma acelerada de todos los botones del día.

Reunión de trabajo, 12:03. “El salto invisible”

El equipo me enseña un prototipo: un agente de IA generativa conectado a nuestras bases de datos mediante MCP (Model Context Protocol), un estándar abierto que actúa como “USB-C para la IA”: unifica cómo los modelos se conectan a datos, herramientas y flujos.

El resultado es pura magia, parece que las peores pesadillas de mi adolescencia se hacen realidad. El coche fantástico o un primo hermano de Kit ua está aquí, es una realidad, una pesadilla o bendición que cobra vida para aquellos que trabajan como DBAs (administradores de bases de datos).

El resultado de esta nueva pieza tecnológica es el sueño de todo muggle, menos fricción para que la IA haga cosas útiles con nuestro contexto. Déjame que te lo explique en cristiano: la IA deja de ser lista “en abstracto” y se vuelve competente en una tarea específica, que trabaja con la información y procesos de mi empresa.

Por suerte, este apocalipsis zombi tecnológico, no será real tan pronto como muchos baticinan. El estado del arte está ahí, pero hay que aterrizarlo con cabeza, cumpliendo la legalidad, haciendo que sea seguro.

“¿Y si el agente entra donde no debe?”

Esta será una de las preguntas, que se estarán haciendo muchos de vosotros si trabajáis en el áre Legal de una empresa.

Y la realidad es que es una muy buena pregunta: conectar modelos con sistemas reales requiere una gestión de identidades y controles finos; de lo contrario, aparece el riesgo de fugas y ejecuciones indebidas. La buena práctica: gestión de identidad unificada y accesos efímeros “just-in-time”.

Asi que volvemos a afrontar un nuevo dilema, otros cinco segundos clave para tomar una decisión. ¿Vamos adelante con el prototipo?

Parece que no hay opción de retorno, el estado del arte está, será un GO solo si definimos límites nítidos: qué datos ve, qué puede ejecutar y cómo revisamos sus acciones (man in the loop).

Tú seguramente lo tengas igual de claro que yo. Decisión tomada. La tecnología acelera; nuestros límites la encarrilan.

De regreso a casa, 18:41. “Trabajos futuros”

Volviendo en el metro veo a una chica, puede que trabaje como diseñadora, se pasa el trayecto entero que coincidimos en el metro editando un vídeo.

Directamente desde el móvil con ayuda de IA.

A dos asientos, un administrativo corrige documentos con un asistente de voz, han salido de su lugar físico de trabajo, pero siguen adelantando faena para la jornada laboral del día siguiente.

La sensación que me invade es ambivalente: ¿potencia o miedo?

Los datos recientes sugieren que la IA generativa no impacta a todos por igual: no destruye o crea empleo de forma homogénea; reconfigura tareas y regiones, con riesgos de brecha territorial y sesgos por ocupación.

Ya he hablado en otras ocasiones de este dilema ético.

Y es que no es solo cuestión de empresas y trabajadores, es un dilema que toca de lleno en la política pública y territorial, al igual que en la gestión y estrategia empresarial: recualificación, diseño de procesos y protecciones de transición.

Tiremos de bola de Cristal: si íntegro MCP + Gen IA correctamente, mis equipos ganan tiempo creativo; si lo hago mal, creo dependencias opacas y ansiedad.

El futuro no premia la valentía ciega, sino la valentía con barandillas.

El Mapa de incentivos (quién empuja qué)

Proveedores de modelos: optimizan por adopción, coste por token y retención → lanzan funciones rápido. Sólo sobreviven aquellas que el usuario usa intensivamente.

Integradores/IT: priorizan seguridad, auditoría y coste total → prefieren estándares como MCP y controles finos. Control y seguridad vs hype, aquí está el skin in the game real, ejecución de libro, que garantice más pipe de proyectos.

Equipos de negocio: quieren tiempo y calidad hoy, no en seis meses → prisión para pilotos pronto. Hemos cambiado las betas y los LA, por el riego de iterar rápido y productivizar.

Trabajadores: buscan estabilidad + upskilling → piden formación modular y claridad de roles. El riesgo real es no sabes en qué trabajarán en unos años, iterar para aprender y aprender a desaprender como habilidad real.

Reguladores y sociedad: equilibrio entre innovación, competencia y protecciones (sesgos, empleo, privacidad).

Principios Operativos

Te dejo un par de ideas para incluir en tu caja de herramientas, de cara al proceso de toma de decisión, y que esos cinco segundos de reflexión antes de la decisión, sean lo más productivos posibles.

Claridad > Intensidad. Antes de sumar otra herramienta “mágica”, escribe qué resultado persigues y qué tareas deben cambiar mañana.

Incentivos > Opiniones. Diseña el proceso asumiendo que cada actor seguirá sus incentivos. Si chocan, rediseña el proceso o alinea recompensas y métricas.

También déjame recordarte que si te gusta la tecnología, el podcast de Código Abierto también puede ser una buena opción.

Food for thought

Si algo define a nuestra especie no es solo crear herramientas, sino aprender a vivir con sus efectos secundarios.

Tecnologías como el MCP y la IA generativa no son un destino: son interfaces para decidir qué cambiamos y cómo. El vértigo no desaparece; se domestica con claridad, incentivos alineados y experimentos pequeños.

Acabemos con los últimos cinco segundos finales de reflexión: Yo no dejo que el futuro se instale en mí sin preguntar. Lo invito con condiciones.

¿Y tú?

Que nunca te falten ideas, ni ganas de probarlas.

A.

Aprendo con condiciones no by default